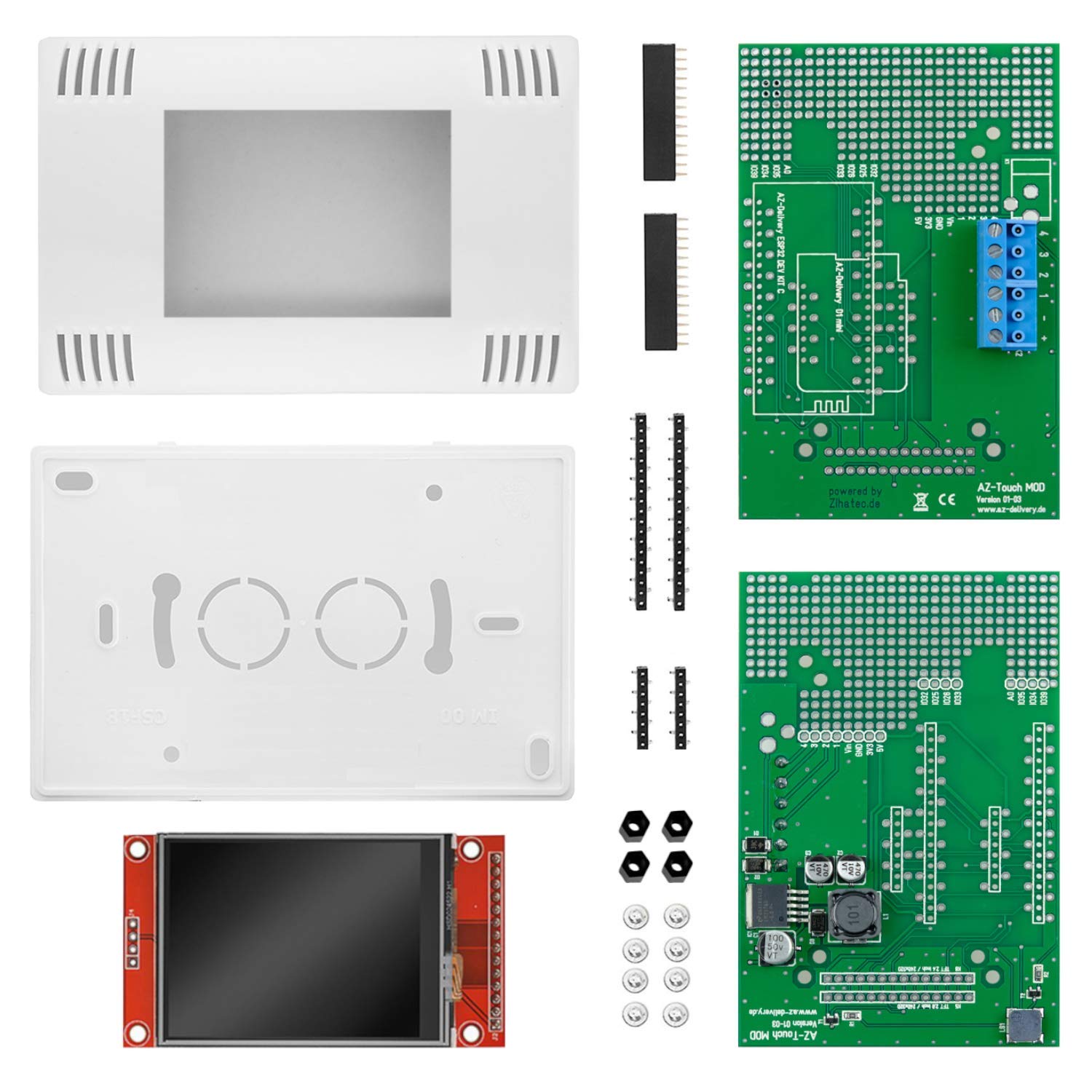

Diese Bauteile werden benötigt:

Widerstände 3,3 kΩ | 4,7 kΩ | 4x 22 kΩ aus dem AZ Resistor Kit

Elektrolytkondensator 10 µF aus dem AZ Electrolytic Capacitor Set

2 LM 358 Operationsverstärker

Elektronik-Fachhandel

Die Idee dieses Projektes

Nachdem der 6-teilige Beitrag zum TDMM so ausgesprochen gut aufgenommen wurde, möchte ich mit diesem 2-teiligen Blogbeitrag aufzeigen, wie Sie das TDMM nutzen können, um Transistorkennlinien aus zu messen. Dieses Grundlagenwissen ist nach wie vor von großer Bedeutung für jeden, der elektronische Schaltkreise entwickelt, auch wenn wir heute Millionen von Transistoren in unserer Hosentasche tragen.

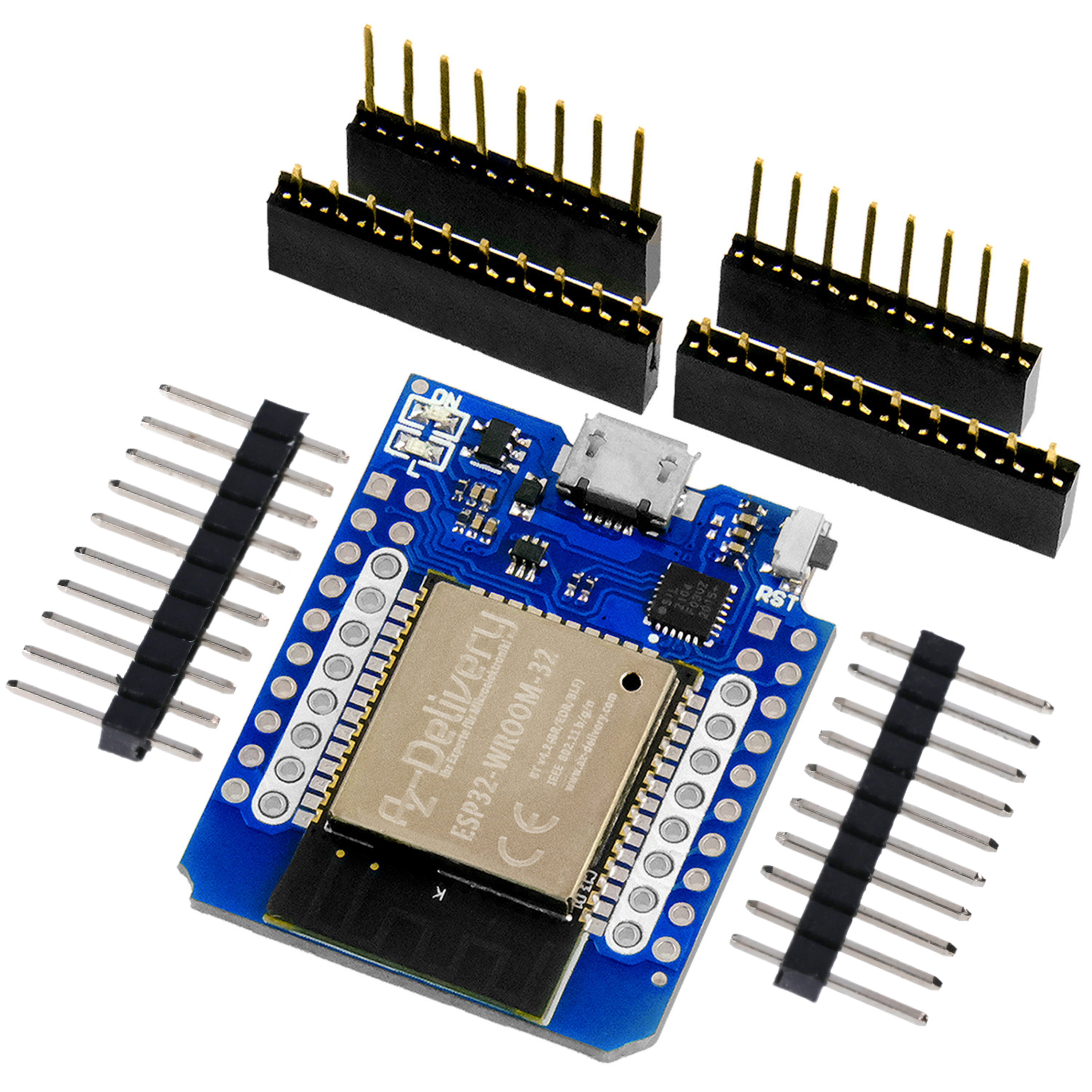

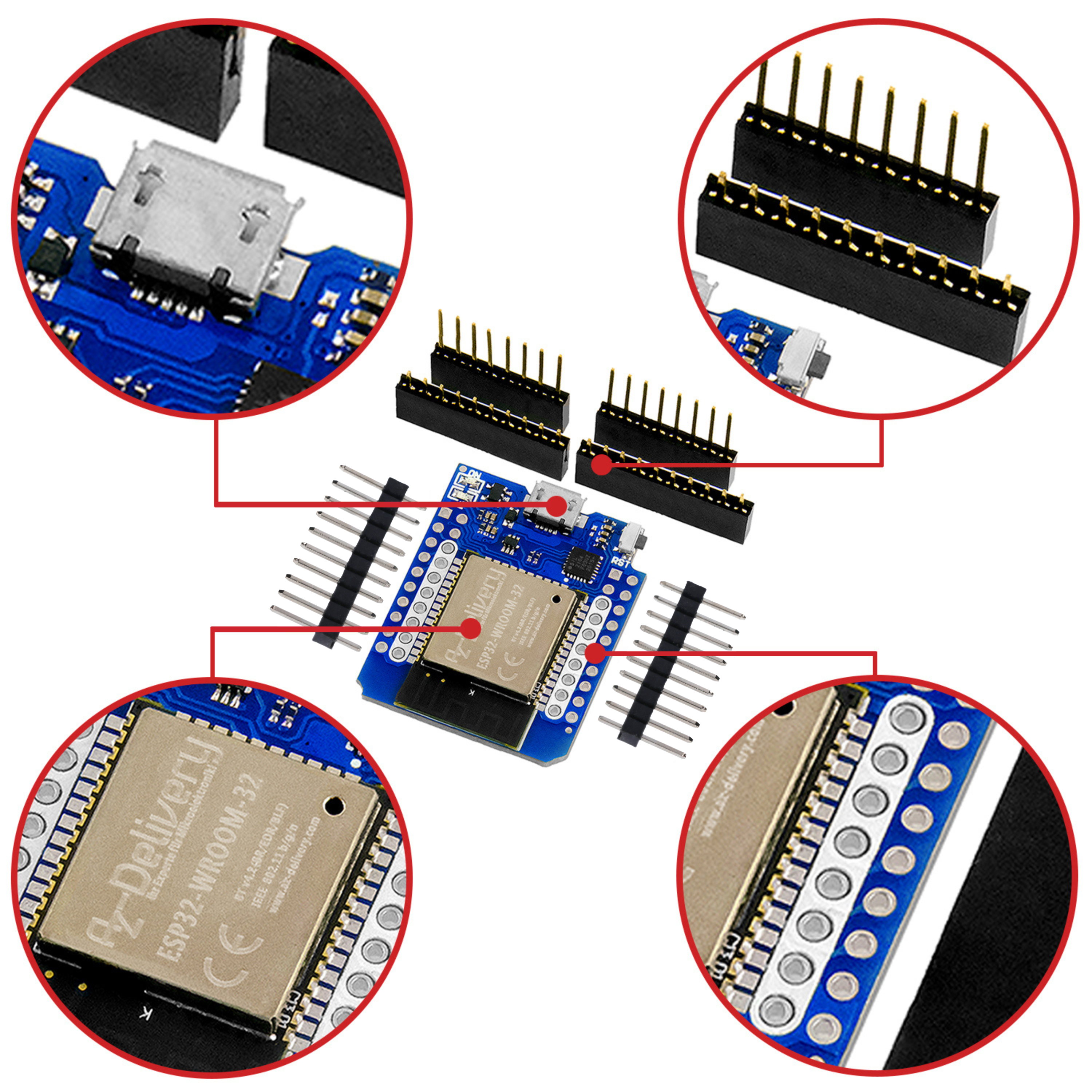

Wir werden uns mit einigen Hilfsmitteln ausstatten, um diese Messungen vor zu nehmen. Ein D1 mini V3 wird als Rampengenerator tätig. Ein einfacher Messverstärker wird unsere Messung kleiner Ströme (ab 0,000001 A) möglich machen.

Für einen komfortablen, per Python gesteuerten Messablauf erweitern wir den Funktionsumfang des TDMM mit weiteren Kommandos. Das ist einer der Vorteile des „Command Prozessor“, den wir von Anfang schon installiert haben. Weitere Anweisungen zu ergänzen wird damit ganz einfach.

Sie lernen ein Python-Programm kennen, das Messvorgänge automatisiert. Damit sind Sie gut ausgestattet, um auch eigene Messungen zu realisieren. Nebenbei lernen wir eine Menge über die Kommunikation zwischen mehreren Rechnern via USB.

Was ist eine Transistorkennlinie?

Hierzu gibt es eine Menge guter Informationen im Netz, z.B. in Wikipedia oder auch auf der ausgezeichneten Website von Elektronik-Kompendium. Mit deren freundlicher Genehmigung übernehme ich diese Grafik und darf mich bei der Erläuterung kurz fassen:

Bild 1: Transistor_Kennlinienfelder

Ein Transistor (rechts im Bild) steuert den Strom durch seine Collector-Emitter Strecke über den Basisstrom Ib. Der Basisstrom ist bei unserem Versuchs-Transistor Typ BC 548C in etwa 1/600 … 1/900 des Collectorstromes. Die Stromverstärkung β entspricht 600 … 900 (dimensionsloser Wert). Ein Datenblatt zu diesem Transistor finden Sie hier: BC 548C.

In Bild 1 ist ein npn-Transistor zu sehen. Die Stromrichtungen sind eingezeichnet. Ic fließt vom Pluspol der Stromversorgung durch den Collector über den Emitter zu Masse.

Links neben dem Transistorsymbol sehen wir eine Zusammenstellung der vier typischen Kennlinien des Transistor-Kennlinienfeldes. Drei Kennlinien werden wir genauer untersuchen und in Teil 2 bestimmen.

Steuerkennlinie

Ganz links oben im 1. Quadranten sehen wir das Steuerkennlinienfeld in einer idealisierten Darstellung. Es zeigt zu jedem Basisstrom den zugehörigen Collectorstrom. Die Steigung der blauen Linie gibt somit die Stromverstärkung β wieder. Eine steile Linie zeigt ein hohes β, ein flache Linie ein geringeres β.

In der Praxis finden wir keine derart makellose Gerade vor, aber doch große, nahezu ideale Bereiche in denen der Collectorstrom dem Basisstrom exakt folgt: Ic = Ib * β.

Die Eingangskennlinie

Unterhalb des Steuerkennlinienfeldes im 3. Quadranten erkennen Sie das Eingangskennlinienfeld. Es gibt den Zusammenhang zwischen der Spannung Ube und dem Strom Ibe wieder. Sie kennen dies vielleicht schon als typische Durchlasskennlinie einer Gleichrichterdiode oder LED. Die Spannung Ube zwischen Basis und Emitter muss einen gewissen Wert überschreiten, damit ein messbarer Strom fließt. Bei Silizium ist diese Spannung rund 0,7 V, bei Germanium-Halbleitern ca. 0,3 V.

Das Ausgangskennlinienfeld

Der 2. Quadrant zeigt das Ausgangskennlinienfeld. Wir hatten gesehen, dass zu einem bestimmten Ib ein definierter Ic gehört. Ic ist aber von der Collector-Emitter Spannung abhängig, von Uce. Es entsteht so eine Kennlinienschar mit einer Kennlinie für jeden Wert von Uce. Man sieht auf den ersten Blick, dass die Verstärkung des Transistors nur wenig von Uce abhängt. Dies qualifiziert einen Transistor mit geeigneter Beschaltung z.B. zum Betrieb als Konstantstromquelle.

Unsere Messungen: Quadrant 1 – 3

Wir beschränken unsere Messungen auf diese drei Quadranten des Kennlinienfelders, weil die Rückwirkungskennlinie (4. Quadrant) geringere praktische Bedeutung hat.

Aufbau der Messschaltungen

Wir bestimmen folgende Kennlinien:

1. Steuerkennlinie: Ib | Ic

Bild 2: Messung der Steuerkennlinie

Dafür messen wir Basisstrom und Collectorstrom. Der Basisstrom fließt vom Rampengenerator durch den 100k - Widerstand R5 über die Basis und den Emitter des Transistors zur Masse. Der Rampengenerator liefert den Basisstrom. Um Ib zu erfassen, platzieren wir den Differenzverstärker U3A über dem 100k - Widerstand. Nach dem Ohmschen Gesetz errechnet sich der Strom Ib = UR/R

Der Differenzverstärker hat sehr hochohmige Eingänge, so dass er die Messung kaum verfälscht. UR ist die gemessene Spannung am Widerstand R (100 kΩ).

Den Collectorstrom messen wir indirekt. Dazu ermitteln wir mit dem TDMM direkt am Collector des BC 548C Uce. Die angelegte Betriebsspannung von (12 V - Uce) ergibt die Spannung am 680 Ω - Widerstand, aus der wir Ic sofort erhalten: Ic = (12 V - Uce) /680 Ω

2. Ausgangskennlinie Uce | Ic

Hierfür messen wir mit der Anordnung aus 1. Bei verschiedenen Ib wird Ic in Abhängigkeit von Uce bestimmt.

3. Eingangskennlinie Ube | Ib

Wir messen die Spannung Ube direkt an der Basis des Transistors. Den Differenzverstärker für die Basisstrommessung nutzen wir auch hier.

Unsere Hilfsmittel: PWM-Rampengenerator und Differenzverstärker

Zusätzlich zum TDMM verwenden wir diese beiden Baugruppen:

Der PWM-Rampengenerator wandelt das PWM-Signal von D1 (Pin 5) des D1 mini V3 in eine stabile Gleichspannung um. Wir werden überprüfen, ob die erzeugte Gleichspannung tatsächlich linear mit dem PWM-Signal an- und absteigt. Die Baugruppe habe ich „Rampengenerator“ genannt, weil sie in der Praxis meistens genutzt wird, um rampenförmige Signale zu erzeugen.

Der Differenzverstärker ist eine Baugruppe, die in der Messtechnik weit verbreitet ist. Wie der Name schon sagt, verstärkt er die Spannungsdifferenz zwischen seinen Eingängen „+“ und „-”. Er kann invertierend arbeiten, das Signal also umkehren oder nicht-invertierend, wie in unserem Fall.

Wozu braucht man einen solchen Verstärker? Wir wollen die Spannung über einem 100 kΩ-Widerstand messen. Deswegen brauchen wir eine Messanordnung, deren Eingangsimpedanz deutlich höher ist, als 100 kΩ. Die Eingangsimpedanz des LM358 liegt bei mehreren MΩ, was für unseren Zwecke völlig ausreicht. Es gibt Operationsverstärker mit Eingangsimpedanzen im GΩ-Bereich.

Wir bekommen am Ausgang des Differenzverstärkers genau das Signal, das an seinen Eingängen liegt, aber mit niedriger Ausgangsimpedanz und damit perfekt meßbar mit dem TDMM

Schaltbild des PWM-Rampengenerators

Bild 3: Schaltbild des Rampengenerators

Nützliche Schaltungen, die immer wieder verwendet werden können, baue ich gerne auf einem Platinenstreifen auf und platziere einen Steckverbinder an einem oder beiden Enden. In diesem Fall gibt es zwei 4-er Stiftleisten an jedem Ende. Sie haben diese Leisten sicherlich schon häufiger an Ihren MCUs eingelötet. Die Pin-Bezeichnung klebe ich gleich auf die Platine.

Bild 4: Der fertige Rampengenerator

Die Schaltung selbst ist einfach zu verstehen. Der LM358 enthält zwei Operationsverstärker. Das PWM-Signal vom Pin 5 des D1 mini V3 gelangt über einen Tiefpass aus R1/C1 an den nicht-invertierenden Eingang des U2A. Der Operationsverstärker wird mit +12 V versorgt. Es kann - bezogen auf GND - also nur positive Signale an seinem Ausgang Pin 1 liefern.

An seinen Ausgang ist der zweite Operationsverstärker aus dem 8-beinigen Chip angeschlossen. Er arbeitet als Verstärker. Seine Verstärkung berechnet sich aus V = 1 +R3/R2. Wenn wir das Poti R3 auf null Ohm einstellen, ist die Verstärkung =1. Wenn es auf 10 kΩ steht, ist die Verstärkung 1 + 10/3,3, also ca. Faktor 4.

Da wir ein PWM-Signal erhalten, das bei 100% Tastverhältnis recht genau 3,3 V entspricht, bekommen wir am Ausgang Pin 7 des 2. Operationsverstärkers eine Spannung bis zu 4 x 3,3 V = 13,2 V. Da unsere Schaltung kein „perpetuum mobile“ darstellen kann - die Ausgangsspannung kann nicht höher sein, als die Eingangsspannung - brauchen wir für eine Verstärkung von >3 eine Betriebsspannung von 15 V. Dann funktioniert auch dies.

Wenn wir ein PWM-Signal senden, das schrittweise von 0% auf 100% Tastverhältnis (duty cycle) ansteigt, sollten wir am Ausgang der Baugruppe eine streng proportional verlaufende Spannung erhalten.

Da unsere Messung nur so gut werden kann, wie unsere Messmethoden und Messmittel es erlauben, wollen wir als erste Messung ein Rampensignal vom D1 mini V3 senden und schauen, was dabei heraus kommt. Der zugehörige Sketch ist in zwei Minuten geschrieben:

Hier den HTML-Block „Rampengenerator_Test“ einfügen

int c; // Variable für PWM-Wert

const int pin = 5; // PWM-Pin

void setup() {

pinMode(pin, OUTPUT); // Pin 5 als Ausgang setzen

}

void loop() {

c= 0;

while (c<256){

analogWrite(pin, c);

c++;

delay(10);

}

analogWrite(pin, 0); // Spannung = 0, Kondensator entladen

delay(500); // Zeit für Kondensatorentladung

}

Das Ergebnis können wir auf einem Oszilloskop verfolgen oder wir erhöhen das delay(10) in der Schleife und vergrößern die Inkremente z.B. auf 25, so dass man ein paar Messungen auf dem TDMM verfolgen kann.

Bild 5: Linearitätscheck

Man erkennt auf den ersten Blick eine ganz ausgezeichnete Linearität zwischen dem Tastverhältnis (Variable c, linke Spalte) und der Ausgangsspannung. Wir erhalten „pro Digit“ im Mittel 26,9 mV Ausgangsspannung bei einer Streuung von gerade einmal 100 µV. Das ist ein recht guter Wert.

Schaltbild des Differenzverstärkers

Bild 6: Schaltbild_des_Differenzverstaerkers

Diese Schaltung ist einfacher, als für die erste Baugruppe. Bitte, verwenden Sie aus dem AZ Resistor Kit die 22 kΩ - Widerstände, auch wenn es hierl 24 kΩ sind. Der exakte Wert ist ohne Belang. Wichtig ist, dass Sie die 1%-Widerstände aus dem Resistor Kit nutzen. Denn ansonsten haben Sie immer ein Fehlersignal am Ausgang des Operationsverstärkers und damit einen eingebauten systematischen Fehler.

Wir kommen hier mit einer Genauigkeit von ein paar Prozent zurecht. Im professionellen Einsatz legt man Wert auf einen präzisen Nullabgleich der Schaltung. Dazu braucht man geeignete Operationsverstärker und deutlich aufwändigere Schaltungen, die für unsere Zwecke keinen Vorteil bieten.

Bild 7: Aufbau des Differenzverstärkers

Den Aufbau auf einem Stückchen Platine zeigt dieses Foto. Diesmal habe ich eine 5-polige Steckleiste verwendet und auch gleich beschriftet.

Der „Verstärker“ verstärkt exakt 1 : 1 - also gar nicht. Was wir brauchen, ist eine auf Masse (GND) bezogene Ausgangsspannung, die am Basiswiderstand unserer Schaltung gemessen werden soll, deren Eingangssignal aber nicht auf Masse bezogen ist. Die Eingangsimpedanz am Messobjekt ist sehr hoch, die Ausgangsimpedanz ist sehr klein. Sie werden gleich nachvollziehen können, warum das wichtig ist, denn wir schauen uns jetzt die eigentliche Messschaltung an.

Messaufbau für die Kennlinienbestimmung

Der eigentliche Aufbau für unsere Messungen ist einfach und variiert auch nur minimal bei der Messung der verschiedenen Kennlinien.

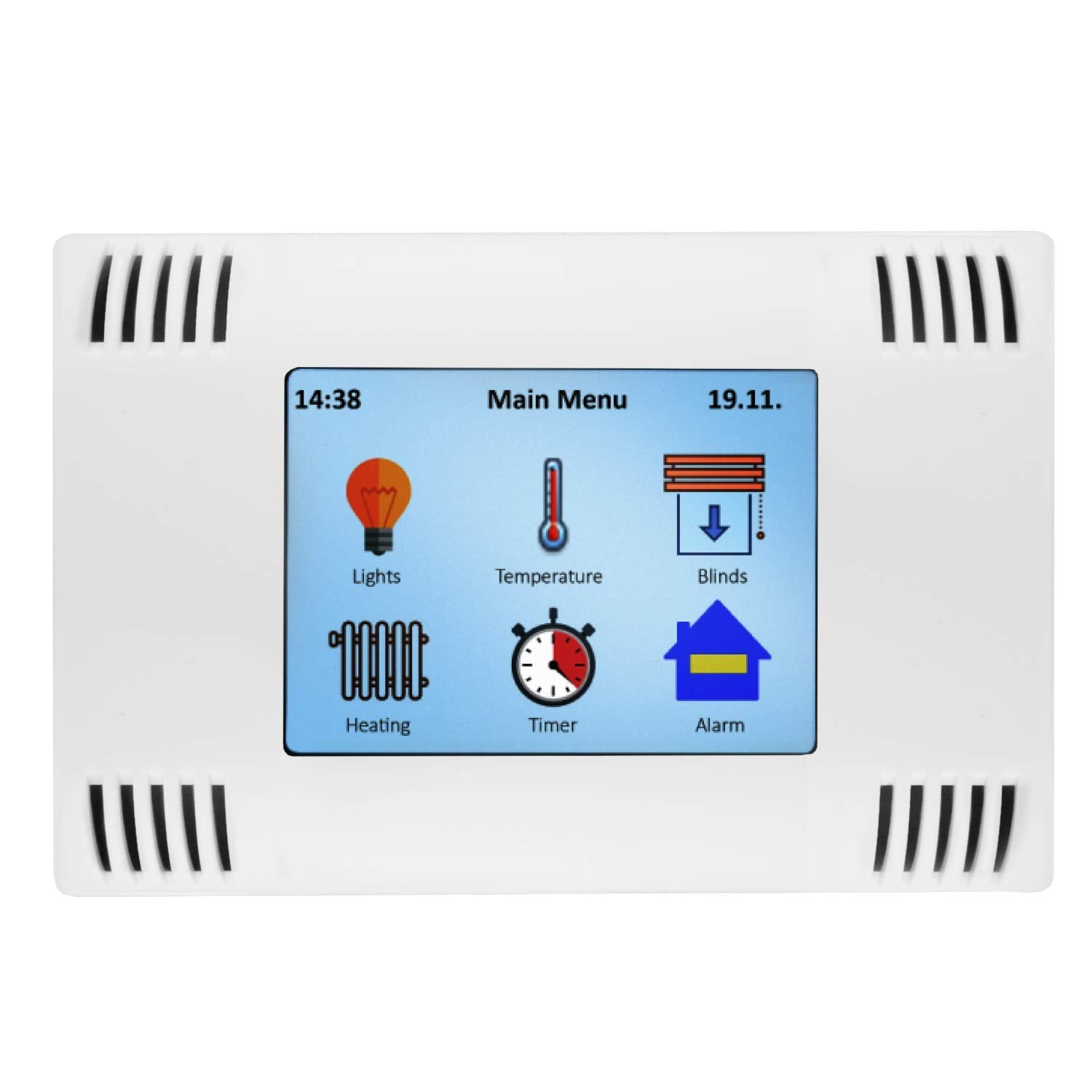

Bild 8: Messaufbau

Als Prüfling haben wir uns den Transistor Q1 ausgesucht, einen BC548C. Es ist ein oft genutzter npn-Transistor mit einer Kleinsignalverstärkung im Bereich 600 .. 900. Die Exemplarstreuungen sind erheblich, weswegen sich ja auch eine Messung anbietet.

Wir arbeiten mit der sog. „Emitterschaltung“. Der Emitter (Pin 3) des Transistors liegt auf Masse, die Betriebsspannung von +12 V über den Arbeitswiderstand R4 von 680 Ω am Collector (Pin 1).

Über den recht großen Basiswiderstand R5 von 100 kΩ wird das Signal unseres Rampengenerators an die Basis (Pin 2) geführt. Über dem Widerstand, sozusagen „schwebend“ verstärkt unser Differenzverstärker - hier nur schematisch dargestellt, gemeint ist die komplette Schaltung - die Spannung an R5. Aus dieser Spannung und dem bekannten Widerstandswert wird der Basisstrom berechnet (I = U/R).

So einfach ist das alles, dennoch höchst interessant, was wir bei den Messungen lernen, die wir im nächsten Blogbeitrag im Detail durchgehen werden.

Einsatz des TDMM für die Messungen

Das TDMM haben wir ursprünglich so programmiert, dass es laufend Messwerte auf dem Display anzeigt sowie Werte für U, I und R über die USB-Schnittstelle sendet.

Diese Funktion erweist sich als hinderlich, wenn wir unsere Messungen am Transistor vornehmen. Wir möchten dem Transistor eine Spannung an der Basis vorgeben, damit einen Basisstrom fließen lassen und ermitteln, wie er diesen Strom im Collector-Emitterpfad verstärkt.

Wenn ständig - unkoordiniert - Werte vom TDMM kommen, kann man damit kein Messprogramm betreiben. Wir wollen einen Wert einstellen und das Ergebnis messen. Aktion >> Reaktion. Aber keine kontinuierliche Messung.

Damit dies möglich wird, habe ich unseren Command Prozessor um drei Anweisungen erweitert. Das war ja schon immer eine Idee beim TDMM: Weitere Anweisungen, weitere Fähigkeiten ergänzen zu können.

Den kompletten .ino-Code liefere ich mit diesem Projekt mit.

Wir bekommen diese neuen Anweisungen im TDMM:

so serial off keine laufende Datenausgabe mehr

sa serial active laufende Datenausgabe aktiv

su single U measure einzelne Spannungsmessung durchführen und Ergebnis ausgeben

Wir sind nun vorbereitet, um die Messungen der Eingangskennlinie, Ausgangskennlinie und Steuerkennlinie vor zu nehmen. Dazu erweitern wir unseren Sketch für den D1 mini V3 und schreiben ein Python-Programm, um den D1 mini V3 und das TDMM zu steuern.

Der zweite Blogbeitrag behandelt die Messungen und ihre Auswertung im Detail.

Bis dahin,

viele Grüße

Michael Klein

1 Kommentar

Peter

Hallo,

die 22kΩ/24kΩ Widerstände beim Differenzverstärker sind im Vergleich zum 100kΩ Widerstand an dem der Basisstrom gemessen werden viel zu klein und beeinflussen den Messwert, da sie faktisch wie ein 44kΩ/48kΩ Parallelwiderstand zum 100kΩ Widerstand an der Basis wirken.