Das TDMM im praktischen Einsatz

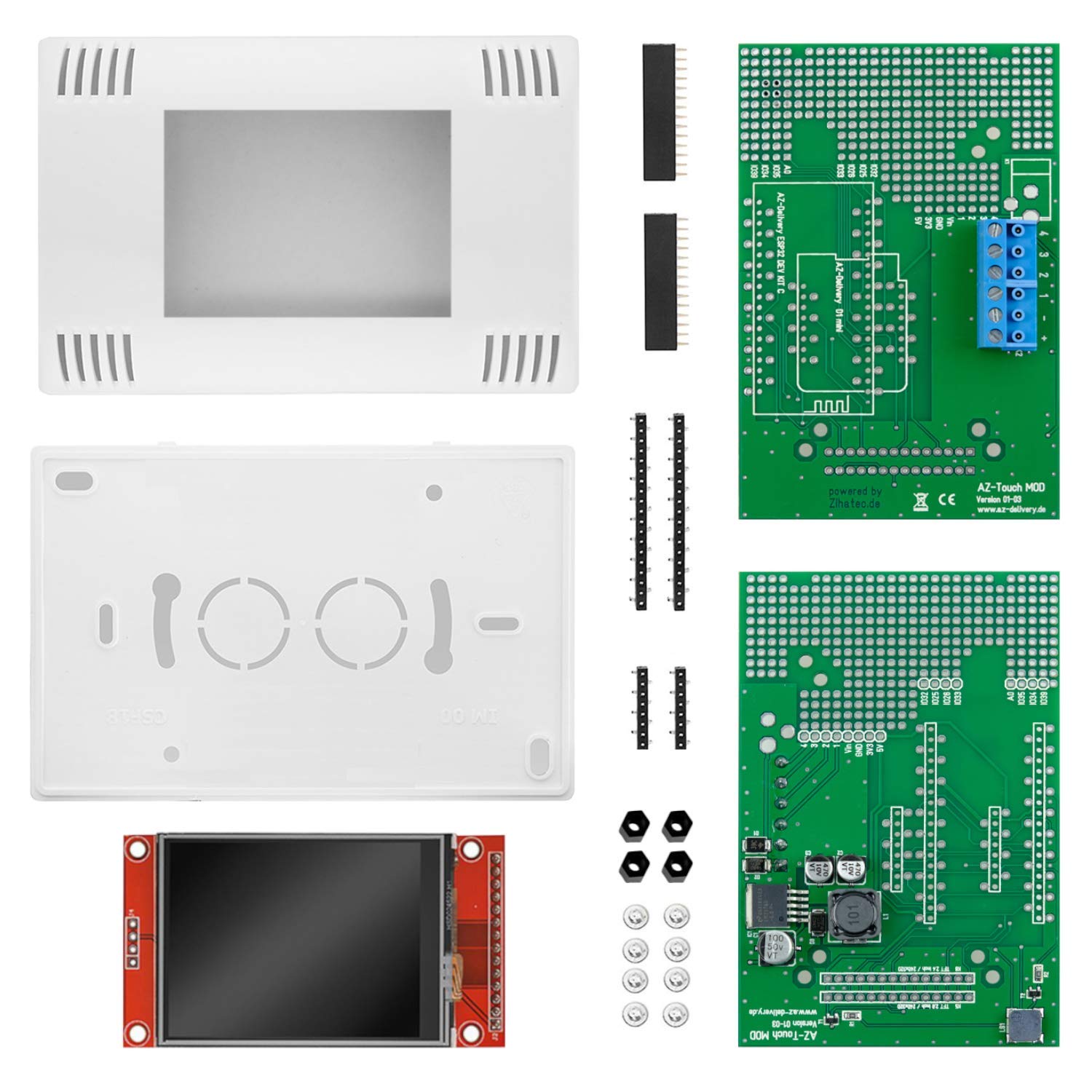

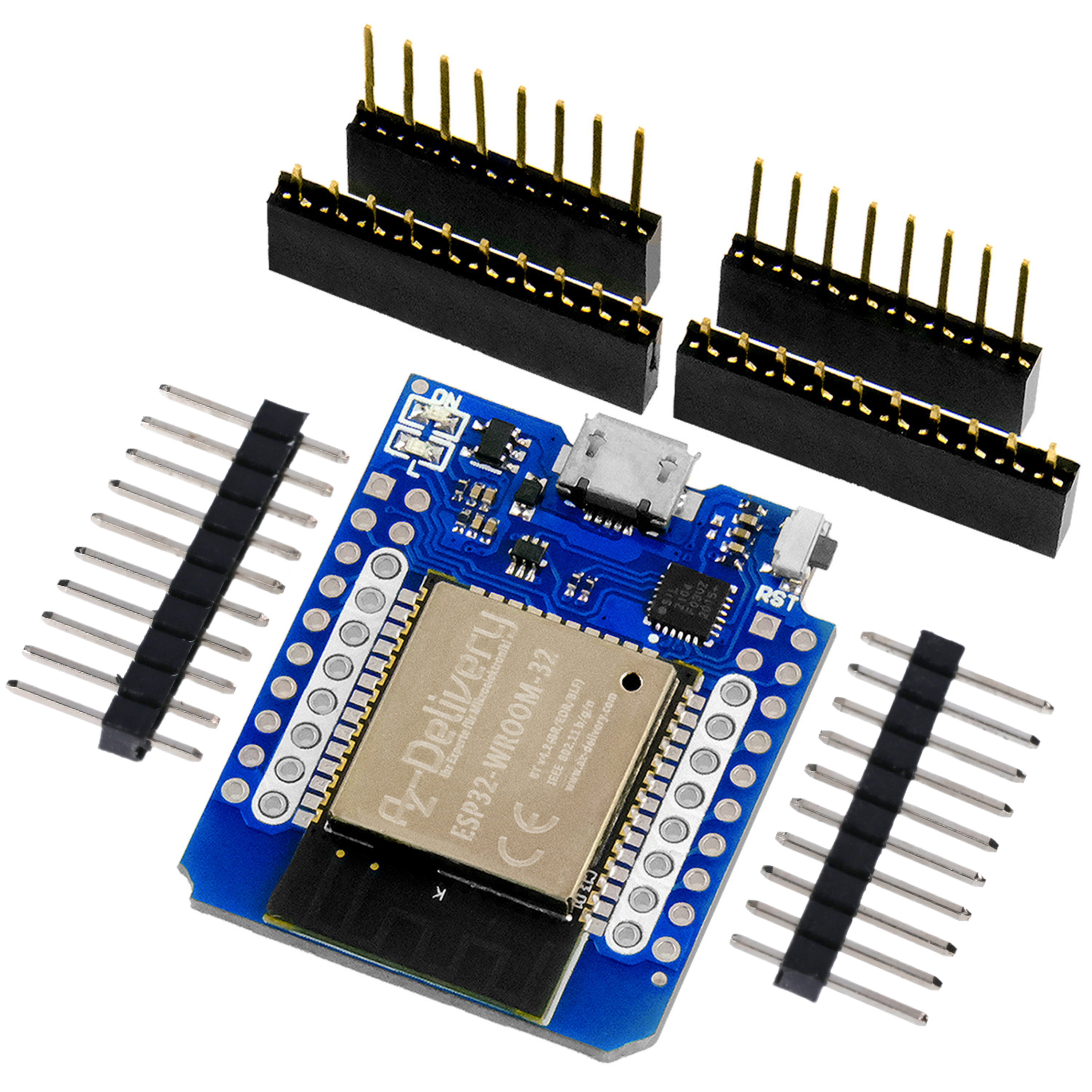

Diese Bauteile werden benötigt:

Widerstände 3,3 kΩ | 4,7 kΩ | 4x 22 kΩ aus dem AZ Resistor Kit

Elektrolytkondensator 10 µF aus dem AZ Electrolytic Capacitor Set

Potentiometer 10 kΩ | 10 Gang-Poti

2 LM 358 Operationsverstärker

Elektronik-Fachhandel

Vielfachmessgerät mit Messbereichen bis 100 mA und 50/ 100 µA

Messaufbau für die Kennlinienbestimmung

Im ersten Beitrag zum Thema „Transistorkennlinien mit dem TDMM bestimmen“ haben wir die Grundlagen kennen gelernt sowie einen PWM-Rampengenerator und den Differenzverstärker aufgebaut. Vielleicht sind Sie meinen Beispiel gefolgt und haben beide Mini-Geräte als Module realisiert, um sie zukünftig für Messungen und Experimente zu nutzen.

Wir verwenden für unsere Experimente die Schaltung (Bild 1), wobei wir die Spannungen und/ oder Ströme je nach Versuch an unterschiedlichen Stellen abnehmen.

Unser Prüfling, der Transistor BC548C (gerne auch jeder andere npn-Transistor) begleitet uns durch diesen Beitrag. Wer ein mehr experimentieren möchte, kann das Projekt auf JFET und MOSFET-Transistoren oder andere Halbleiter erweitern und kann damit eine Menge interessanter Versuche anstellen.

Messaufbau Ube - Strecke

Wenn ich davon ausgehen darf, dass die Gleichrichterdiode als Bauelement bekannt ist, dann sieht man im Transistor eine solche Diode zwischen Basis und Emitter eines Transistors. Tatsächlich hat die BE-Strecke eines Transistors Diodeneigenschaften. Sie leitet den Strom nur in einer Richtung. Beim npn-Transistor fließt er von der Basis zum Emitter. Ab einer gewissen Spannung, bei Transistoren (und Dioden) auf Silizium-Basis sind es rund 0.7 V, beginnt die Diode zu leiten. Erst dann kann Strom fließen.

Schauen wir uns den einfachen Messaufbau an, für den wir den Transistor, den PWM-Rampengenerator, den Differenzverstärker und das TDMM einsetzen:

Bild 1: Messaufbau Ube - Strecke

Der PWM-Rampengenerator liefert eine Spannung über den 100 kΩ-Widerstand R6 an die Basis des Transistors. Wir messen den Basisstrom mithilfe des Differenzverstärkers und beobachten ihn in Abhängigkeit von der Spannung Ube zwischen Basis und Emitter. Der Transistor benötigt dafür keinen Collectorwiderstand und auch keine Stromversorgung. Er arbeitet als Diode.

Praktische Durchführung

In der Theorie ist diese Messung denkbar einfach. Wir bestimmen den Basisstrom aus der Spannungsdifferenz über dem Widerstand R6. Ib = UR6/100.000 [A] (Ohmsches Gesetz: I = U/R).

Der Basisstrom ist sehr klein. Er steuert den viel größeren Collectorstrom, wie wir schon in Teil 1 gesehen haben. Am besten rechnen Sie in millionstel Ampere: 1µA = 0,000001 A.

Für die Messung erfassen wir zwei Spannungen: Die Ube zwischen Basis und Emitter (=GND) sowie die Spannung UR6 über dem Widerstand R6 (die proportional zum Basisstrom ist). UR6 misst unser Differenzverstärker.

Diese Aufgabe haben wir bereits zur Hälfte erledigt. Wir haben im Beitragsteil 1 für den PWM-Rampengenerator einen Lineraritätscheck (dort Bild 5) durchgeführt und können angeben, bei welchem Pulsweitenverhältnis c (0 … 255) welche Ausgangsspannung erzeugt wird, unsere Ube. Allerdings empfehle ich, die Kalibrierung zu überprüfen und eine Tabelle für 4 … 5 PWM-Werte an zu legen.

Wir brauchen dann nur noch für jeden Wert, auf den wir den PWM-Rampengenerator einstellen, den Basisstrom zu messen.

Messung der BE-Diode mit PWM-Rampengenerator und Oszilloskop

Obwohl nicht jeder Elektroniker über ein Oszilloskop verfügt, möchte ich diese elegante und einfache Methode kurz vorstellen. In diesem Falle lässt man den Rampengenerator frei laufen und schließt das Oszilloskop statt des TDMM an den Ausgang des Differenzverstärkers an. Nun sieht man sofort die Diodenkennlinie:

Bild 2: Ube-Strecke Oszillogramm

Es gibt dazu einen Sketch mit der Bezeichnung „Rampengenerator_10er_Schritte“, der den Rampengenerator bei 0 startet und bis 250 laufen lässt. Man erkennt auf dem Oszillogramm recht gut, wie der Diodeneffekt die Basisstromkurve steil ansteigen lässt.

Auf dem PWM-Rampengenerator gibt es ein Potentiometer, um die Verstärkung ein zu stellen. Damit können Sie den Triggerpunkt am Oszilloskop exakt wählen. Ein Tipps noch: Der 10 µF-Kondensator wird zwar periodisch durch die Anweisungen

analogWrite(pin, 0); // Spannung = 0, Kondensator entladen

delay(50); // Zeit für Kondensatorentladung

entladen. Je nach Wahl des Elkos reicht das allerdings nicht immer, um unter die 0,7 V - Schwelle der BE-Strecke zu kommen. Deswegen habe ich - nur für diese eine Messung - dem Kondensator einen 4,7 kΩ - Widerstand parallel geschaltet, um ihn schneller zu entladen. Damit geht auch das Aufladen langsamer. Mit diesem Kompromiss konnte das oben gezeigte Oszillogramm erzeugt werden.

Sie sehen am Oszillogramm, dass die niedrigste Spannung nicht exakt 0 Volt ist, sondern etwa 0,2 V. Die vertikale Achse des Oszilloskops ist auf 0,5 V pro Skalenteil eingestellt. Bei ca. 0,7 V - ziemlich genau an der horizontalen, gestrichelten orangefarbenen Linie - knickt die Linie nach oben ab und wird steiler. So präsentiert sich die Diodeneigenschaft der BE-Strecke unseres Transistors.

Automatisierte Messungen mit einem Python-Script

Nun wollen wir mit einem Python-Script auf unserem Rechner den PWM-Rampengenerator steuern und zugleich mit dem TDMM messen. Wir hatten in Teil 1 schon die drei neuen Anweisungen für das TDMM kennen gelernt. Die zugehörige .ino-Datei hatten wir bereit gestellt.

Nun bauen wir den PWM-Rampengenerator so um, dass er sich durch eine einfache Anweisung über die USB-Serial Schnittstelle steuern lässt. Wieder setzen wir dafür den Command Prozessor ein, den Sie von meinen Projekten her kennen. Den Code dafür finden Sie in der Datei „triggerbarer_Rampengenerator.ino“. Beim Start bietet das Modul ausser dem HELP-Kommando noch die einfache Anweisung „up xxx“ an. „up“ ist das Kommando, gefolgt von einer Leerstelle und einem Integriert 0 … 255. Dieser Wert bestimmt die Spannung am Ausgang des PWM-Rampengenerators. „0“ bedeutet: „keine Spannung“. „255“ bedeutet „maximale Spannung“.

Da wir in unserem Modul ein Potentiometer eingebaut haben, können wir in der IDE eine Anweisung „up 255“ eingeben und dann mit dem Poti den Wert einstellen, den wir zur Messung verwenden wollen. Wir benötigen diese Funktion gleich.

Das Python-Skript

Die Messungen erfolgen mit einem Python-Skript, das folgende Aufgaben übernimmt:

- Verbindung mit den beiden seriellen Schnittstellen

- Steuerung der Geräte

- Anweisungen an beide Geräte senden

- Daten des TDMM lesen, speichern und verarbeiten

Für die Messungen haben ich die THONNY-IDE mit Python 3.11.1 genutzt. Python ist Open Source und Freeware. Es ist auf WIN, LINUX und MacOS erhältlich. Beim Download bitte genau hinschauen, dass eine „saubere“ Website zum Download verwendet wird, z.B. www.python.org

Schauen wir uns dieses Skript etwas genauer an:

In den drei ersten Zeilen werden die Libraries „serial“ für die USB-Kommunikation, „time“ für Zeit- und Warteschleifen sowie „csv“ für die CSV-Datenaufbereitung bereit gestellt.

Danach werden zwei Ports definiert, die die jeweiligen Adressen der seriellen Schnittstellen Ihrer Geräte enthalten. Um diese Schnittstellen zu finden, können Sie mit zwei recht einfachen Python-Befehlen von der Kommandozeile >>> aus arbeiten, wie z.B. so:

>>> import glob

>>> glob.glob('/dev/tty.*')

['/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port', ‚/dev/tty.usbserial-110']

In der Kommandozeile importieren Sie die Bibliothek „glob“. Ggfls ist diese Bibliothek zunächst über den Bibliotheksmanager zu installieren.

In der zweiten Kommandozeile fragen Sie glob nach allen Devices mit „tty“-Eigenschaften. Bitte auf die genaue Schreibweise achten. Sie erhalten eine Liste der seriellen Devices. Erstes Gerät ist die Bluetooth-Schnittstelle, die Sie auch schon von der Arduino-IDE her kennen. Zweites Gerät ist in diesem Fall der Port meines TDMM. Danach schließe ich den PWM-Rampengenerator an und erneuere ich glob-Abfrage. Dann bekomme noch die Adresse „/dev/tty.usbserial-30“, meinen Rampengenerator.

Die Ports Ihrer Geräte werden vermutlich anders ausschauen. Bitte in Zeile 6 und 7 eintragen.

Meine Ports sind an einem MacBook Air verbunden. Bei WIN sehen sie anders aus, bei LINUX sehr ähnlich, wie hier präsentiert.

Es wird noch ein globales Array MW() für die Messwerte angelegt.

Wir haben weiter unten das Hauptprogramm main(), das Ihre Anweisungen entgegen nimmt. Davor stehen die verschiedenen Funktionen:

open_serial(Port): Öffnet die Kommunikationsport und meldet ggfls. Fehler

write_data(ser, data): Sendet Daten an einen Port „ser“

clear_MW(): Löscht den Inhalt des Messwertarray

print_MW(): Gibt den Inhalt des Messwertarrays auf dem Bildschirm aus

measure(ser1, ser2): Führt die Messungen durch, steuert die Geräte, speichert die Daten

csv_maker(): Exportiert die Messdaten als csv in die Datei unter „csv_file_path“

main(): Das Hauptprogramm mit Befehlsauswahl.

Manche Leser sind sicherlich auch in Python „zu Hause“. Für Sie wird das Skript sicherlich sofort lesbar und verständlich sein. Ansonsten schlage ich vor, es einfach wie ein Messgerät zu benutzen, von dem man auch nicht zwingend wissen muss, wie es im Detail innen ausschaut.

Das Skript verbindet nach dem Start mit den beiden Geräten und präsentiert ein Funktionsmenü:

(l) Lesen, (s) Schreiben, (c) MW löschen, (d) MW anzeigen, (m) Messen, (v) CSV-Datei (q) Quit"

Die Anweisung s erwartet Daten für beide Geräte. l liest nur Daten vom TDMM

Man kann mit s die Anweisung „so“ (serial output off) an das TDMM senden und zugleich „up 0“ (kein Output) an den PWM-Rampengenerator. Danach gibt man einmal l ein und bekommt vom TDMM die Meldung, dass der serielle Output abgeschaltet wurde. Ohne diese kleine Prozedur bekommt man ansonsten beim Start einer Messung zunächst eine Fehlermeldung, weil der serielle Puffer noch die Textantwort des TDMM auf die „so“-Anweisung enthält.

Sollte beim Start des Messeprogramms mit m doch noch eine Fehlermeldung erscheinen (weil das Skript eine Zahl erwartet, aber eine Textmeldung bekommt), startet man einfach neu.

Das Programm sollte stets mit „q“ für „Quit“ beendet werden, damit das Skript die Ports sauber schließen kann. Ansonsten kann es Schwierigkeiten bei einer erneuerten Verbindung geben.

1. Versuch: Automatisierte Messung der BE-Diodenstrecke

Nachdem wir nun die Werkzeuge bereit gestellt haben, führen wir die erste Messung durch. Wir wiederholen die Messung, die wir mit dem Oszilloskop ausgeführt haben. Dazu führen wir die Messung mit einer kleinen Variation durch.

Wir haben bei unserem ersten Versuch den Collector des Transistors nicht beschaltet, sondern ihn nur als Diode eingesetzt. Nun schauen wir genauer hin. Der Transistor ist für unsere Messungen in der sog. Emitterschaltung eingesetzt. Der Emitter liegt auf dem negativsten Spannungsniveau, bei uns auf null Volt (Masse, auch GND genannt).

Der Collector ist über einen Arbeitswiderstand mit dem Pluspol der Stromversorgung verbunden, in unserem Beispiel mit +5 V und einem Widerstand von 680 Ω. Diese Situation gibt Bild 4 wieder:

Bild 4: BE-Diode_bei_Ucc_5V

Die Charakteristik der BE-Diode ist nämlich keineswegs unabhängig von der Betriebsspannung Ucc des Transistors. Sie ändert sich mit Ucc! Wir haben uns in diesem Beispiel entschieden, mit Ucc = 5V zu messen.

Calibrierung des PWM-Rampengenerators

Wir laden den Sketch „triggerbarer Rampengenerator“ und stellen mit der Anweisung „up 255“ die höchst mögliche Spannung ein, die wir mit dem TDMM kontrollieren.

Nun wird mit dem Potentiometer des Rampengenerators der Wert auf 5,0 V eingestellt. Die Messklemme des TDMM wird nun an den Ausgang des Differenzverstärkers angeschlossen und das Skript gestartet.

Messung der BE-Diode

Das Skript verbindet mit den beiden Geräten. Wenn eine Fehlermeldung kommt, einfach auf „STOP“ in der THONNY IDE klicken und nochmals starten. Dann beginnt die Messung, die in 25 Schritten durchläuft.

Ganz zum Schluss können Sie sich die Ergebnisse mit der Anweisung d anschauen und danach die Daten mit der Anweisung v als csv-Datei exportieren lassen. Der Dateiname wird in Zeile 70 des Python-Skriptes festgelegt.

Sie öffnen die CSV-Datei in einem Programm zur Tabellenkalkulation. Meist ist es noch ein Mausklick zum fertigen Diagramm, das - wenig erstaunlich - dem Oszillogramm zum verwechseln ähnlich sieht:

Bild 5: Messergebnis BE-Diode

Wir stellen fest, dass die die „Durchbruchsspannung“ auch hier wieder um die 0,7 V liegt.

2. Versuch: Messung der Stromverstärkung β bzw. hFE

Beide Bezeichnungen stehen für die Stromverstärkung des Transistors. β = Ic / Ib . Ein Steuerstrom Ib bewirkt bei einer vorgewählten Spannung Uce einen Collectorstrom Ic. Dies ist eine der wichtigsten Kenngrößen des Transistors, denn sie sagt uns, wie gut er als Verstärker einsetzbar ist. Bei unserem BC548C liegt β in der Größenordnung 500 - 900.

Die Stromverstärkung ist von einigen anderen Faktoren abhängig, z.B. von der Umgebungstemperatur, der Frequenz des zu verstärkenden Signales und - wie erwähnt - von der Betriebsspannung bzw. Uce .

Der Messaufbau bleibt unverändert, nur dass wir diesmal den Basisstrom Ib und den Collectorstrom Ic bestimmen. Da wir bereits wissen, welcher Basisstrom bei welchem PWM-Wert fließt, macht diese Vorarbeit die Messung einfach. Als Betriebsspannung wählen wir 12 V, weil wir in Teil 1 des Beitrags die Linearität des PWM-Rampengenerators mit dieser Spannung ermittelt und die Werte für Ube und Ib bestimmt haben. Ggfls lassen Sie einfach den Python-Sketch noch einmal dafür durchlaufen und sichern die Ergebnisse für diese Messung.

Bild 6: Ic abhängig von Ib

Wir brauchen nur noch die Spannung Uce zu messen und zwar für jeden PWM-Wert z.B. von 0 … 250. Aus Uce errechnet sich die Spannung über dem Widerstand R8. Der Collectorstrom ist dann Ic = (12V - Uce)/R8.

Bild 7: beta bei Uc_12V

Bei meiner Messung war die Versorgungsspannung 12,2 V. Entsprechend sind die Werte gerechnet. Man sieht, dass der Transistor einen großen Bereich bietet, in dem die Stromverstärkung eine Gerade bildet, also weitestgehend gleich bleibt. Man sagt: „Die Kennlinie verläuft in diesem Bereich linear“.

Bei ganz kleinen Basisströmen ist die Verstärkung gering. Dann folgt der große, lineare Bereich, der eigentliche Arbeitsbereich des Transistors als Verstärker. Steigt der Basisstrom noch weiter an, wird die Verstärkung wieder geringer, die Kennlinie flacher. Der Transistor „geht in die Sättigung“. Er wird zum elektronischen Schalter, eine Aufgabe, für die Transistoren häufig eingesetzt werden.

3. Versuch: Bestimmung der Ausgangskennlinienschar

Die Bestimmung der Ausgangskennlinienschar braucht etwas mehr Vorbereitung und ist anspruchsvoller, als die ersten beiden Versuche.

Der Transistor wird mit Emitter und Collector an eine Spannungsquelle angeschlossen, die eine veränderliche Collector-Emitter Spannung Uce vorgibt. Bei einem fixen Basisstrom Ib wird Uce von 0 Volt bis 10 Volt schrittweise erhöht. 10 V verwenden wir diesmal, um einfacher rechnen zu können. Der Basisstrom bewirkt durch die Stromverstärkung des Transistors einen Ic, der als Funktion („in Abhängigkeit“) von Uce beobachtet wird.

Wir beobachten Ic bei drei verschiedenen Basisströmen und lernen so den Einsatzbereich des Transistors z.B. als Baustein eines Verstärkers recht gut kennen.

Die zugehörige Schaltung sieht so aus:

Bild 8: Messaufbau Ausgangskennlinie

Wir haben unter dem Punkt „Diese Bauteile werden benötigt“, ein 10kΩ-Potentiometer vorgeschlagen, das von 0 bis 10kΩ mit 10 Umdrehungen eingestellt werden kann. Bei dieser Anwendung leistet es besonders gute Dienste und ist ausdrücklich empfohlen.

Das Potentiometer teilt die Eingangsspannung, die vom Poti-Abgriff über Ihr Mikroamperemeter mit einem Messbereich von 50 µA und 100µA und den 10k-Widerstand R9 an die Basis des Transistors geführt wird. Wenn ein Mikroamperemeter mit einem etwas „gröberen“ Messbereich, vielleicht nur 250 µA, zur Verfügung steht, ist die Messung grundsätzlich die gleiche. Die Fehlerbalken sind dann etwas länger.

Der Transistor arbeitet nach wie vor in Emitterschaltung. Er hat jetzt zwischen Emitter und Masse (GND) einen 10Ω-Widerstand R10 bekommen. Wir rechnen mit einen Collectorstrom von höchstens 100mA. Mehr verträgt der BC548C nicht. Wir rechnen: U = I*R =>> U = 0,1A * 10 Ω und bekommen beim höchstmöglichen Collectorstrom an R10 eine Spannung von 1 V. Auf diese Weise wollen wir mit dem TDMM den Ic messen. Tatsächlich werden wir den Transistor mit weniger als 30 mA belasten.

Um sicher zu gehen, dass unser TDMM zwischen 0 … 1 V mit ausreichender Linearität und Genauigkeit misst, habe ich einen Versuch gemacht und dafür ein 6 ½-stelliges Digitalvoltmeter (HP34401A) parallel geschaltet. Der Messfehler des TDMM bleibt auch bei einer Spannung von 0,1 V unter 5%. Für unsere Zwecke ist das absolut ausreichend.

Vorversuche zum besseren Verständnis

Sperrverhalten der CE-Strecke

Wenn man einen solchen Versuch macht, möchte man mehr erfahren, als das Standard-Lehrbuch zeigt. Wir wollen wissen: Wie gut sperrt der Transistor, wenn wir die Basis des Transistors auf Masse (GND) legen? Welcher Reststrom fließt?

Wenn Sie es ausprobieren, drehen Sie gerne die Uce an Ihrem Netzteil auf bis zu 30 V, während Sie gleichzeitig mit dem Milliamperemeter den Strom vom Netzgerät zum Transistor messen. Tatsächlich werden Sie feststellen, dass kein messbarer Strom fließt.

Verhalten der CE-Strecke im Durchlassbereich

Wenn Sie die Schaltung gemäß Bild 8 umbauen, schließen Sie das 10k-Potentiometer an und verbinden es mit der Basis des Transistors über den Vorwiderstand R9. Unbedingt das Poti erst ganz auf Null stellen. Messen Sie nach, ob die Spannung hinter dem Poti wirklich NULL ist, bevor Sie den Collector des Transistors an die Stromversorgung anschließen!

Machen Sie sich folgendes klar: Der Transistor hängt an Ihrem Netzgerät, das z.B. auf 12 V eingestellt ist. Der Strom durch die CE-Strecke ist nur durch den 10Ω-Widerstand begrenzt. Bei 12 V und 10 Ω ist der mögliche Strom durch den Transistor auf 1,2 A - also 1.200 mA begrenzt. Das Datenblatt des BC548C sagt uns, dass höchstens 0,1 A - 100 mA - zulässig sind. Es besteht also die Chance, eine übel riechende Rauchwolke zu erzeugen und den Transistor zu zerstören. Also aufgepaßt!

Wir haben einen Transistor mit einem β von mindestens 500. Um 50mA Collectorstrom fließen zu lassen, reichen gerade mal 100µA völlig aus. Mehr darf es nicht sein!

Sie schalten nun ein Milliamperemeter, Messbereich 100 mA im Collectorkreis zwischen Stromversorgung und Collector.

Wenn Sie sicher sind, dass Alles stimmt, schalten Sie den Messaufbau jetzt ein und beobachten das Milliamperemeter im Collectorkreis. Wenn Sie nun das 10-Gang Potentiometer ganz vorsichtig von der Nullstellung aus aufdrehen, sehen Sie den Collectorstrom schnell ansteigen. Es gibt Ihnen ein Gefühl, wie sensibel der Transistor ist und wie enorm seine Verstärkung. Wenn Sie gleichzeitig den Basisstrom messen, können Sie die Ib/Ic Messung noch einmal nachvollziehen.

Wir bereiten die Kennlinienmessung vor

Eine alte Elektroniker-Weisheit besagt: „Wer misst, misst Mist“. Damit es uns nicht so geht, rückversichern wir uns, dass der Messaufbau und die beteiligen Geräte das tun, was wir möchten.

PWM-Rampengenerator erneut kalibrieren

Wir schließen den triggerbaren Rampengenerator als Spannungsquelle für Uce an den Collector des Transistors an, wie in Bild 8 gezeigt. Der triggerbare Rampengenerator soll Uce liefern und es wird der Collectorstrom Ic fließen, den der Operationsverstärker in unserem Rampengenerator aufbringen muss.

Dazu schauen wir ins Datenblatt des LM358 - Operationsverstärkers und stellen fest, dass dies maximal 40mA sein können. Die Spannung ist kein Problem. Aber der Ausgangsstrom ist begrenzt.

Es ist empfehlenswert, nicht die Maximalwerte aus zu nutzen - wir sehen gleich, warum.

Wir starten unseren Rampengenerator und geben die Anweisung up 250 ein. Dazu empfehle ich eine Versorgungsspannung um die 12 Volt, der Wert ist unkritisch. Nun stellen wir die Ausgangsspannung des Rampengenerators auf ziemlich genau 10 Volt ein. Dabei steht das Potentiometer für die Basisvorspannung ganz auf Null. Es soll kein Basisstrom fließen und damit kein Ic. Der Rampengenerator wird nicht belastet.

|

Ic |

Ib |

Uce |

|

0 mA |

0 µA |

10,00 V |

|

10 mA |

20 µA |

9,91 V |

|

20 mA |

43 µA |

9,77 V |

|

30 mA |

67 µA |

9,62 V |

Nun wird es interessant. Nach und nach erhöhen wir - vorsichtig - die Basisvorspannung und notieren uns die Ergebnisse für die tatsächliche Uce (mit dem TDMM messen). Hier mein Ergebnis:

Wir erkennen, dass der Rampengenerator keine perfekte Spannungsquelle ist, sondern einen sog. „Innenwiderstand“ hat. Das ist ganz normal und stört uns nicht. Aber wir wissen nun, dass bei zunehmendem Strom keine 10 V mehr am Collector anliegen, sondern nur noch 9,62 V. Ein Fehler von weniger als 5%. Aber: Fehler addieren sich in vielen Fällen.

Unser Rampengenerator ist somit der Aufgabe gewachsen und kann unter den beschriebenen Randbedingungen sinnvoll genutzt werden.

Weil der Operationsverstärker den möglichen Collectorstrom auf 40 mA begrenzt, lebt der Transistor sicher. Er kann durch die Messanordnung nicht zerstört werden.

Der Operationsverstärker LM358 selbst ist dauerkurzschlußfest und gegen Überlastung gesichert.

Messung der Uce - Ic - Kennlinienschar

Da wir den Uce - Ic - Verlauf bei verschiedenen Einstellungen des Basisstromes beobachten wollen, entsteht für jeden fixen Basisstrom eine Kennlinie. Alle zusammen nennt man eine „Kennlinienschar“.

Die eigentliche Messung kann so ablaufen:

1. Rufen Sie bitte das TDMM_Messprogramm_V4.py auf. Die Einstellungen dort habe ich so gewählt, dass das Programm 10 Messungen durchführt, beginnend bei Uce = 0 V bis Uce = 10 V. Wählen Sie gerne auch andere Einstellungen.

2. Wählen Sie einen Basisstrom, der ≤ 60 µA liegt. Meine Wahl sind 20 µA, 40 µA, zuletzt 60 µA.

3. Nun starten Sie das Messprogramm und geben zunächst ein oder zwei Mal die Anweisung „l“ für „Lesen ein. Damit liest Python den Eingangsbuffer des Serial Port aus, der beim zweiten „l“ zuverlässig geleert ist.

4. Mit „m“ starten Sie die automatisierte Messung.

5. Schauen Sie nun mit „d“ (display), ob die Messwerte ins Ergebnisarray übertragen wurden und ob Ihnen die Werte sinnvoll erscheinen. Wenn dies der Fall ist, übertragen Sie bitte mit „v“ die Ergebnisse in eine CSV-Datei. Den Namen dieser Datei legen Sie in Zeile 70 des Python-Skriptes fest.

6. Nun löschen Sie das Ergebnisarray mit „c“ und stellen einen anderen Basisstrom ein. Starten die Messung mit „m“ neu. Alles beginnt von vorne.

7. Zum Beenden aller Messungen benutzen Sie bitte die „q“ (QUIT) Anweisung, auch um die seriellen Ports wieder zu schließen.

Lohn der Mühen ist eine Kennlinienschar, die Sie mit der Ihrer Tabellenkalkulation leicht erstellen werden. Bitte zu beachten: Manche Tabellenkalkulationen brauchen das Komma als Dezimaltrenner, die engl./amerik. Lösungen verwenden einen Dezimalpunkt. Ggfls. global suchen und ersetzen.

Bild 9: Ausgangskennlinienschar

Fazit und Ausblick

Was Sie in diesen beiden Blogbeiträgen kennen gelernt haben, gehört zum Grundwissen der Elektronik und ist wichtig zu verstehen. Der Transistor ist Basiselement aller Elektronik. Er wird heute oft als MOSFET ausgeführt und befindet sich vermutlich millionenfach und äußerst kompakt in Ihrer Hosentasche. Die Grundlagen zu kennen, ist immer gut und macht Freude.

Ganz viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen des Projektes und

Bis zum nächsten Blogbeitrag

Ihr Michael Klein